株式会社トノックス(以下、トノックス)は、nicomobi株式会社(以下、nicomobi)、株式会社REDER(以下、REDER)とともに、2025年10月30日(木)~11月9日(日)に東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」(一般公開は10月31日~、東ホール小間番号:E7314)に出展します。本展示のテーマは、次世代モビリティと再生可能エネルギーによって支えられる「誰もが困らない社会」の実現です。人口減少や高齢化、インフラ老朽化、労働力不足といった日本の構造的課題に対し、3社それぞれの強みを融合し、再生エネルギーを活用した持続可能な地域インフラづくりを目指します。技術開発と社会実装を加速し、新たなエネルギー・モビリティ社会のビジョンを提示する考えです。

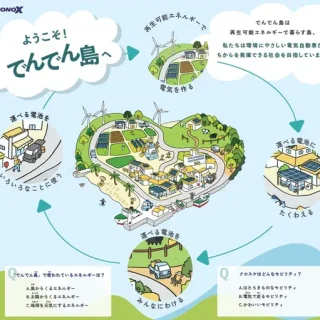

画像:でんでん島のイメージ図

◼トノックスは、1950年10月に創業。車体製造・特装車架装メーカーです。神奈川県横浜市、平塚市、静岡県菊川市に工場を構えています。軽乗用車からバス・トラックなどの大型車両まで、幅広い車種に対応した生産を行っています。トノックスは、設計から製作までを一貫して内製化できる生産体制を整えています。また、自動車メーカーの試作業務にも使用されている電着塗装設備を保有し、試作から量産まで幅広く対応可能です。しかし、トノックスの強みは設備だけではありません。「人が介在するものづくり」を基盤とし、社員一人ひとりの技術力を磨き続けることで、他にない一台を生み出す「人財力」を育んでいます。これからも、高い技術と柔軟な対応力でモビリティ社会の発展に貢献してまいります。

◼nicomobiは、2024年5月に創業。2021年1月ビジネス向け超小型EVの検討開始しました。2021年12月超小型EVを使用したラストワンマイル配送の実証実験を経済産業省の補助事業として実施。2022年10月経済産業省のCIP制度を活用し“超小型EV技術組合”METAxを賛同企業3社と設立。2023年10月JAPAN MOBILITY SHOW2023で一般公開しました。2023年12月本格的なテストコースで専門のチームによる運動性能試験を実施し、過去の超小型車を超える性能を確認。2024年2月ナンバーを取得し、公道での実証運用を開始しました。社会から愛される製品とサービスで、 これまでになかった人とモビリティ社会の関係をつくります。

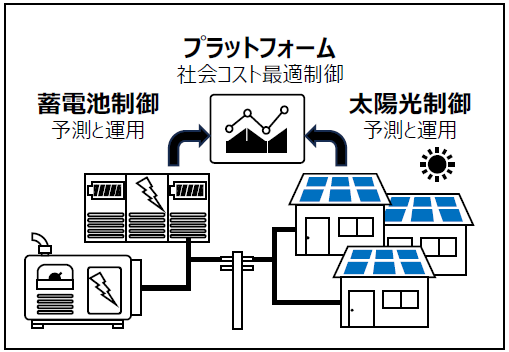

◼REDERは、2024年5月に創業。「誰もが困らないエネルギーを提供する」という理念のもと、再生可能エネルギーの加速度的な普及により持続可能なエネルギー自立社会の実現を目指しております。 その為、伴走型PPA支援事業に特化して各PPA事業者様向けのソリューションを提供致します。 急速に変化する時代の中で、2050年までの完全脱炭素化を目指し、確かな技術と、柔軟な発想を武器に新たなエネルギー供給の形を作り出す挑戦を続けていきます。

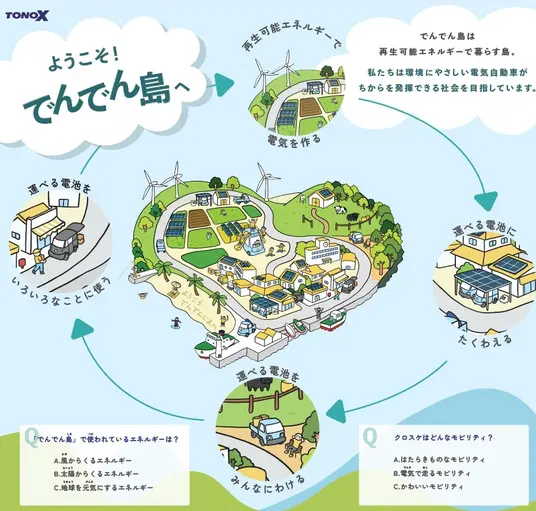

◼3社共創による新たな“まちづくり”の提案

◼クロスケ

画像:クロスケの写真

「クロスケ」は、マイクロユーティリティビークルと位置付けられる超小型電気自動車(EV)です。2023年のジャパンモビリティショーで発表された実験車両で、超小型EV技術研究組合が設計・開発し、トノックスが車体製造・組立を担当しました。小規模配送に適した実用性と積載能力を両立し、ラストマイル配送の新たな手段として提案してきました。公開以降、3台の試作車による試験運用を重ねており、市場投入に向けた検討が進められてきました。今回展示される車両は、これまでの試作3台のスペアパーツをベースとして製作した4台目にあたる試作車で、荷室に窓を追加設置するなど、一部改良を加えています。クロスケは運べて交換可能なバッテリーシステムを採用しており、バッテリー4本セットで運用します。小規模な太陽光発電などローカルな電源で充電して再生エネルギーを利活用する実証にも用いられる予定です。※クロスケプロトタイプ(ホンダモバイルパワーパックe:搭載予定)

◼そらまる

画像:そらまるの写真

「そらまる」は、古くなった軽トラックを再利用して電気自動車として蘇らせる新しい取り組みです。エンジンや燃料タンクなど既存の駆動部分を撤去し、クロスケと共通の電動システム(モーターやバッテリー)を搭載することで、静かな走行音とゼロエミッションを実現します。使われなくなった古い車両を廃棄せず再活用するため、新車を一から製造するよりも環境負荷を大幅に削減でき、より持続可能な形で地域のモビリティを支えることができます。また、クロスケと同一の交換式バッテリーシステムを採用しているため、バッテリー交換や充電の方式も共有化され、利便性が高い点もメリットです。電動化した軽トラックは、町内や市内といった身近なエリアでの移動に力を発揮するほか、ガソリンスタンドが少ない地域などでの移動手段としても活躍が期待されています。

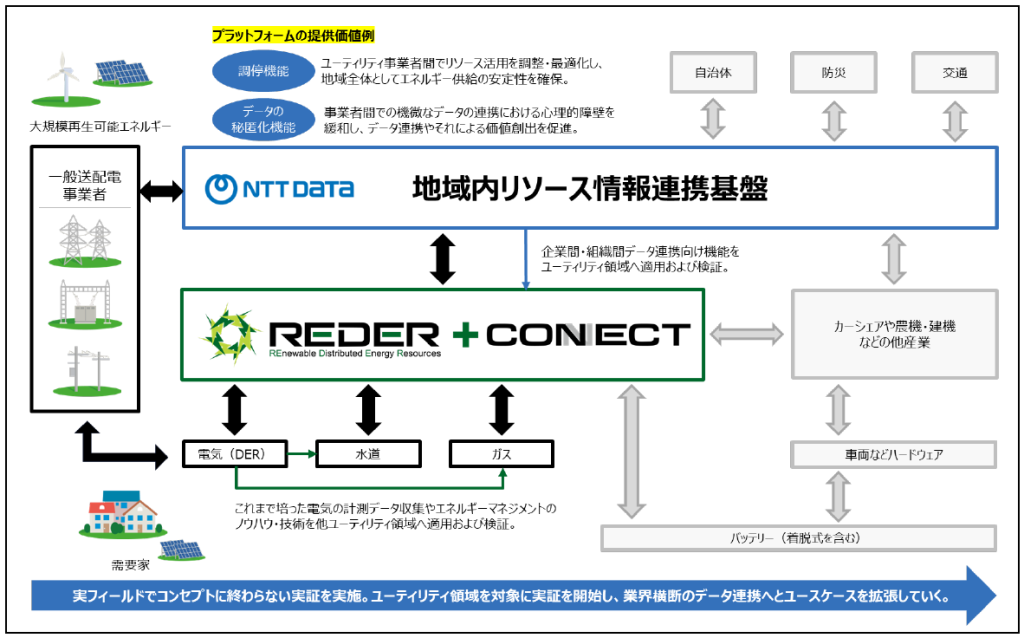

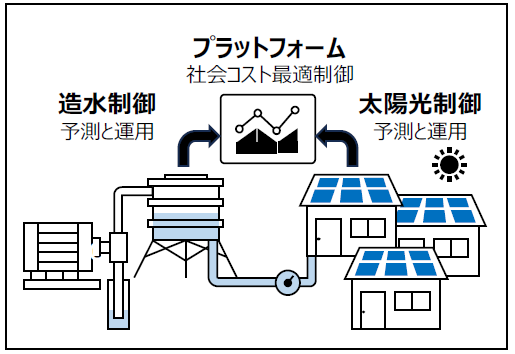

◼PV(太陽光パネル)

画像:太陽光パネルの写真(宮古島)

離島や中山間地域といったエネルギーインフラから遠い地域では、地産地消の再生可能エネルギーによる自立型エネルギーインフラの構築が課題となっています。今回の展示では、そうした地域での取り組みモデルとして、太陽光発電(PV)による電力を地域内で消費し、生活や産業を支える仕組みを紹介します。太陽光で発電した電力は可搬型の蓄電池(運べる電池)に蓄えられ、町中から農地、森林まで様々な場所へ電池ごと運んで利用することができます。地域全体で発電した電力をシェアし、有事の際のバックアップ電源にもなるエネルギーの地産地消ネットワークです。REDERが開発する伴走型PPA支援スキームやエネルギー管理システム(EMS)制御技術によって、再エネ電力の安定供給と地域のBCP(事業継続計画)強化を両立するソリューションとなっています。

<弊社代表者 コメント>

<弊社代表者 コメント>

<弊社代表者 コメント>

社名:株式会社トノックスhttp://tonox.jp

社名:nicomobi株式会社https://nicomobi.co.jp/

社名:株式会社REDERhttps://www.reder.co.jp/ 企業プレスリリース詳細へ PR TIMESトップへ PR TIMES関連記事